Iniciativas de diseño

Trazos de Ciénaga

Uno de los principales problemas que enfrenta la Ciénaga de Zapatosa, ubicada entre los departamentos de Cesar y Magdalena, es la proliferación de la taruya o buchón de agua. Esta planta acuática macrófita, de rápido crecimiento y expansión, genera graves afectaciones cuando se presenta en exceso: disminuye la oxigenación del ecosistema, altera el equilibrio de la biodiversidad y dificulta la movilidad de los pescadores y pescadoras que dependen de la ciénaga para su sustento.

Ante esta problemática, la Fundación Manatí, integrada principalmente por mujeres de la región, ha desarrollado una alternativa innovadora y sostenible: aprovechar la fibra de la taruya para elaborar papel artesanal. Este proceso transforma una amenaza ambiental en una materia prima útil, generando valor agregado a través del trabajo comunitario.

En alianza con la Fundación Manatí, Pensar Verde adquiere el papel bajo un esquema de comercio justo y lo utiliza para diseñar y producir piezas gráficas. De esta manera, se logra un triple impacto: contribuir a la conservación de la ciénaga, fortalecer la economía local de las mujeres artesanas y promover una producción responsable de papel, alineada con criterios sociales y ambientales.

Ilustraciones: Sylvia Gómez Gómez

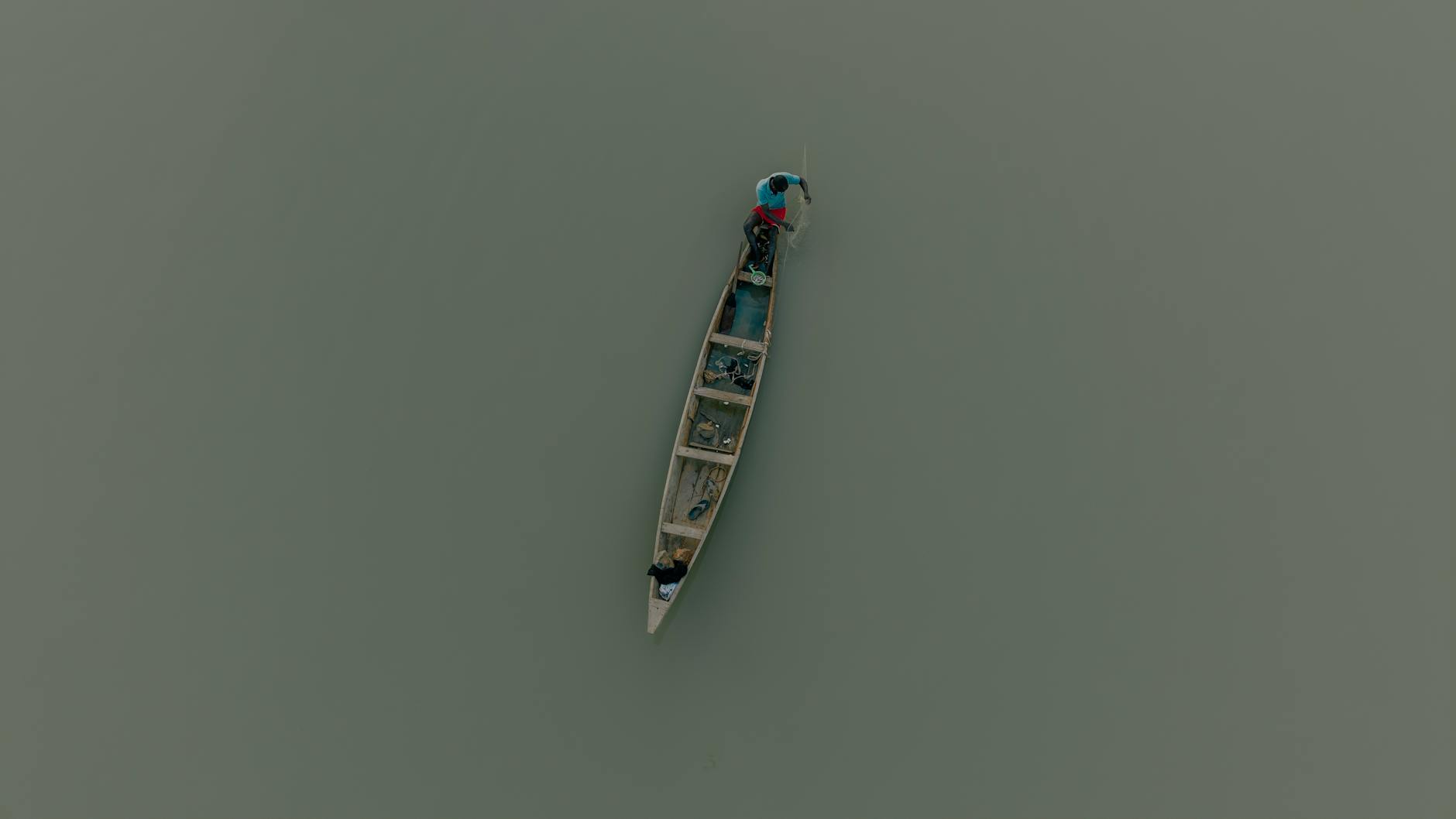

Vivir la pesca, cuidar el mar

La Ruta Experiencial de la Pesca Artesanal, ubicada en el corregimiento de Panguí, municipio de Nuquí (Chocó), es una iniciativa de turismo comunitario liderada por la Asociación de Pescadores Artesanales Cachalote Panguí (ASPACP). A través de esta propuesta, visitantes nacionales e internacionales tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ser pescadores y cocineras por un día: salir al mar junto a los pescadores locales, conocer sus prácticas tradicionales, aprender sobre la importancia de la pesca responsable y, finalmente, preparar y degustar los alimentos obtenidos de manera sostenible.

Más allá de una actividad turística, la ruta es un espacio para fortalecer la identidad cultural del Pacífico chocoano y dignificar el oficio de la pesca artesanal como una práctica que aporta a la economía local y a la conservación del mar.

En este marco, Pensar Verde mantiene un acuerdo comercial con ASPACP orientado a la visibilización de la iniciativa, mediante la producción de piezas gráficas que promueven la ruta y destacan el trabajo de la comunidad. De esta manera, se contribuye a ampliar su alcance, a generar reconocimiento de la pesca artesanal y a apoyar directamente los esfuerzos de la organización por mantener vivas sus tradiciones y prácticas sostenibles.

Guardianes de la Vida

La exaltación del jaguar, la danta, el chigüiro, la nutria, la tortuga y el atún en la vitrina de Pensar Verde responde a una apuesta simbólica, política y ecológica por visibilizar los vínculos profundos entre la biodiversidad y los modos de vida sostenibles. Estas especies no son elegidas al azar: representan distintos ecosistemas estratégicos del país, selva húmeda tropical, sabanas inundables, ríos, costas y mares, y, al mismo tiempo, encarnan relaciones culturales, espirituales y territoriales construidas por pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes a lo largo del tiempo.

Pueblos y palabras

En Pensar Verde hay un espacio dedicado a destacar la producción literaria de autores y autoras afrocolombianas, indígenas y campesinas. En esta vitrina encontrarás libros que reflejan sus realidades, historias y aportes a la cultura del país. El objetivo es visibilizar estas voces diversas y ofrecer al público una oportunidad de acercarse a perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de Colombia.

El Chocó en la Olla: Olores, Colores, y Sabores de Africanía

El Chocó en la Olla: olores, colores y sabores de Africanía" de Sergio Mosquera, Luz María Garcés y Zulia María Mena. Este completo libro de gastronomía chocoana hace uso del olfato, la vista y el gusto para transmitirnos cómo los saberes en torno a los alimentos y su transformación originarios de África se encontraron - y se encuentran - con lo indígena y lo mestizo, y se convierten a través de las manos de mujeres y hombres en una manifestación única de la memoria biocultural del Chocó.